まとめ

令和7年7月23日、厚生労働省は「医療DX推進体制整備加算」に関する新たな方針を公表し、マイナ保険証(オンライン資格確認)の利用実績要件を今年10月と来年3月の2段階で引き上げることを明らかにしました。 |

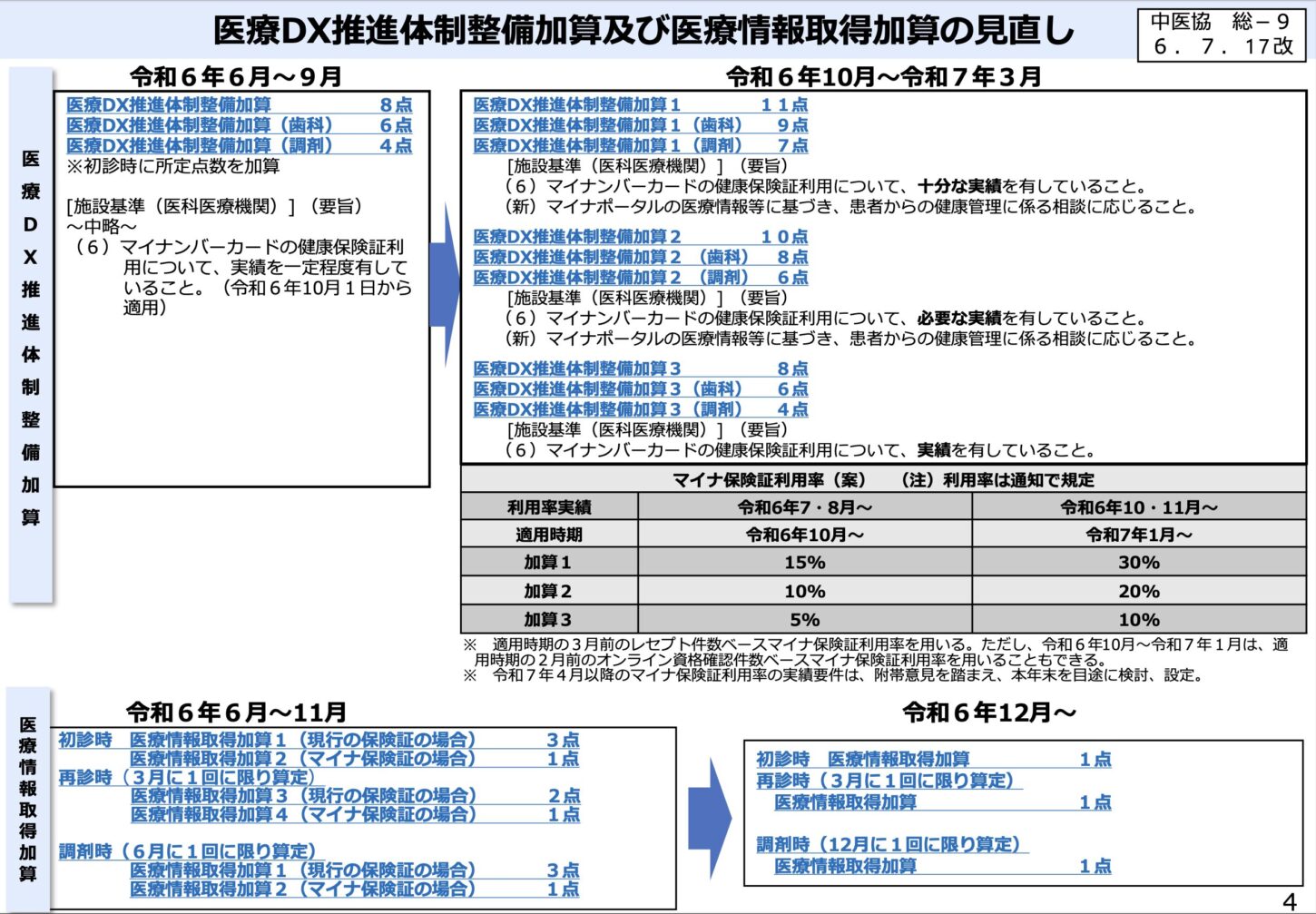

令和6年6月の診療報酬改定で新設された「医療DX推進体制整備加算」は、医療機関や薬局に対し、オンライン資格確認や電子処方箋、マイナ保険証の活用を促すために導入された加算制度です。

導入後よりマイナ保険証の利用実績を踏まえ、段階的に見直しが進められてきました。

※参照※

厚生労働省 中央社会保険医療協議会 総会(第613回)議事次第 医療DX推進体制整備加算等の要件の見直しについて(令和7年7月23日)

※参照※

厚生労働省 中央社会保険医療協議会 総会(第613回)議事次第 医療DX推進体制整備加算等の要件の見直しについて(令和7年7月23日)

※参照※

厚生労働省 中央社会保険医療協議会 総会(第613回)議事次第 医療DX推進体制整備加算等の要件の見直しについて(令和7年7月23日)

この加算には段階があり、「加算1」は最も点数が高く評価される区分ですが、同時に求められる体制整備や実績要件も厳しくなっています。

今回の方針によると、マイナ保険証の利用率について、以下のように段階的に引き上げが行われます。

※参照※

厚生労働省 中央社会保険医療協議会 総会(第613回)議事次第 医療DX推進体制整備加算等の要件の見直しについて(令和7年7月23日)

この「利用率」は、医療機関・薬局ごとのマイナ保険証での資格確認件数の割合を意味しており、患者側がマイナ保険証を提示・同意しないとカウントされません。

一部の薬局や医療機関からは、

「そもそもマイナ保険証を持っていない人が多い」

「説明しても不安視されて拒否される」

といった声が上がっており、実績要件の達成が難しい現状もあります。

特に後期高齢者(75歳以上)は、令和6年12月で従来の健康保険証の発行が終了していることから、マイナ保険証への移行が加速すると見られていますが、地域や年齢層によって対応に差があるのも事実です。

こうした背景を踏まえ、薬局では次のような取り組みが進められています。

・マイナ保険証の使い方を丁寧に案内するPOPや掲示物の設置

・店頭での声かけ・操作サポートの実施

・「情報提供に同意すると、お薬手帳や特定健診情報も連携できて便利」といった付加価値の周知

ただし、「マイナ保険証の提示=義務」ではない点を患者に理解してもらいつつ、自然な形で同意を得るコミュニケーションが求められています。

マイナ保険証の利用率が算定要件に含まれることで、算定可否が施設の収益に直結する構造となりました。

しかし、点数確保のためだけでなく、データヘルス・重複投薬防止・医療連携といった「医療DX」の本来の目的を意識した運用が求められます。

また、今後は政府によるさらなるマイナ保険証の利用促進策や、患者向けのインセンティブ制度が出てくる可能性もあり、医療現場だけに負担が集中しないような制度設計が求められます。

このような要件強化の流れは、医療機関の「本気度」が問われる転換点とも言えます。

単なる制度対応ではなく、「マイナ保険証が便利だ」と患者自身に実感してもらえるような工夫が、医療DX成功のカギを握るのではないでしょうか。

-1-e1690942602364.png?1769624572)

.jpg)

.jpg)