まとめ

令和7年10月17日に開催された中医協総会において、後発医薬品の評価について協議が行なわれました。 その中では「後発医薬品調剤体制加算(いわゆる後発医薬品加算)」が廃止される方針が示されました。 しかし近年は、後発医薬品の供給不安や出荷調整の長期化が続いており、薬局・医療機関では「使用促進よりも安定供給の確保こそが最優先課題」との声も強まっています。 |

来年、令和8年度診療報酬改定へ向けた議論が本格化する中で、「後発医薬品調剤体制加算」は重要ポイントのひとつとして挙げられます。

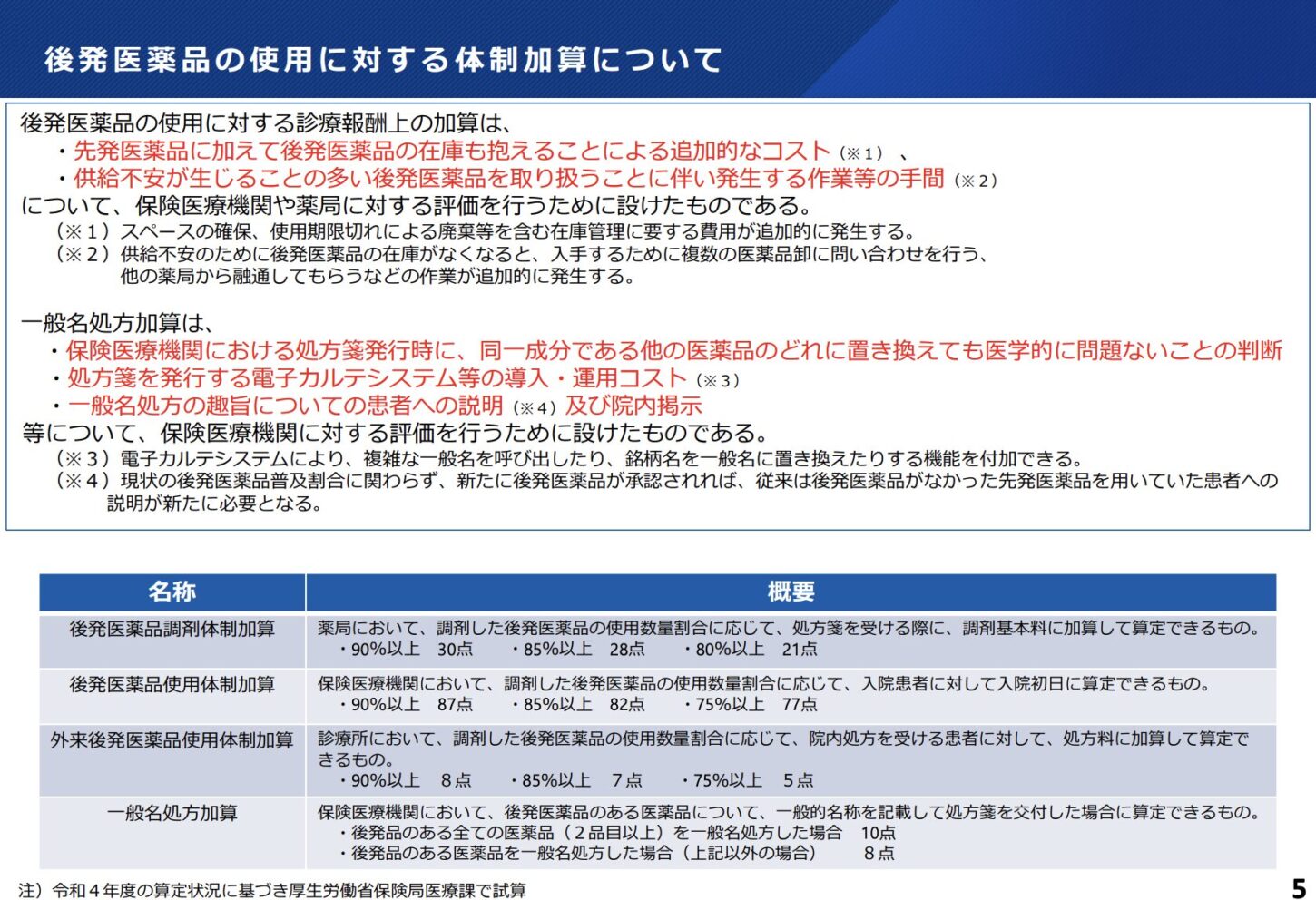

この加算は平成18(2006)年度の創設以来、ジェネリック医薬品(後発医薬品)の普及を目的に導入され、薬局ごとの使用割合に応じて点数が加算されてきました。

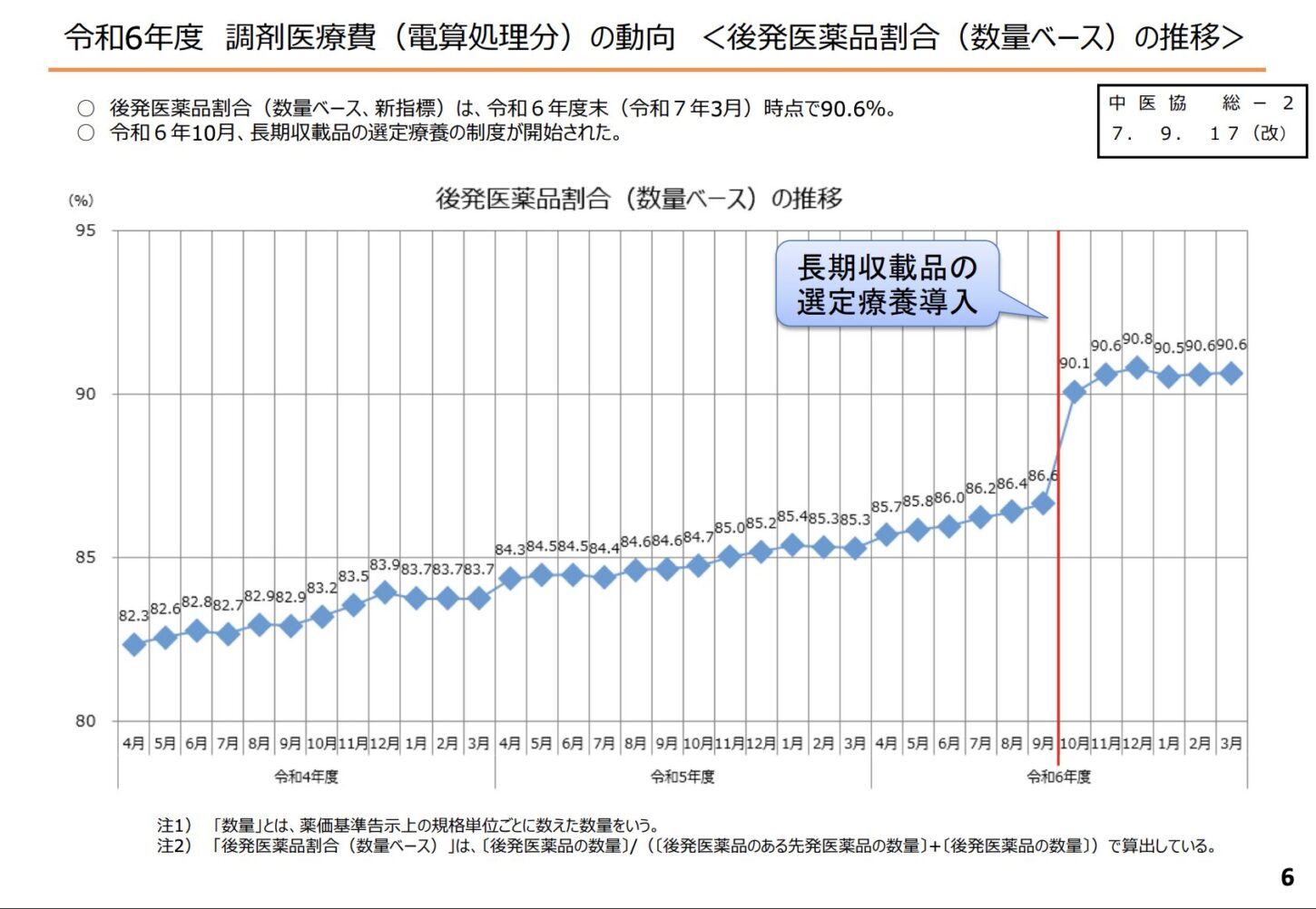

しかし、令和6年10月から選定療養の仕組みが導入されたことなどから、加速度的に後発医薬品使用率は上昇しました。

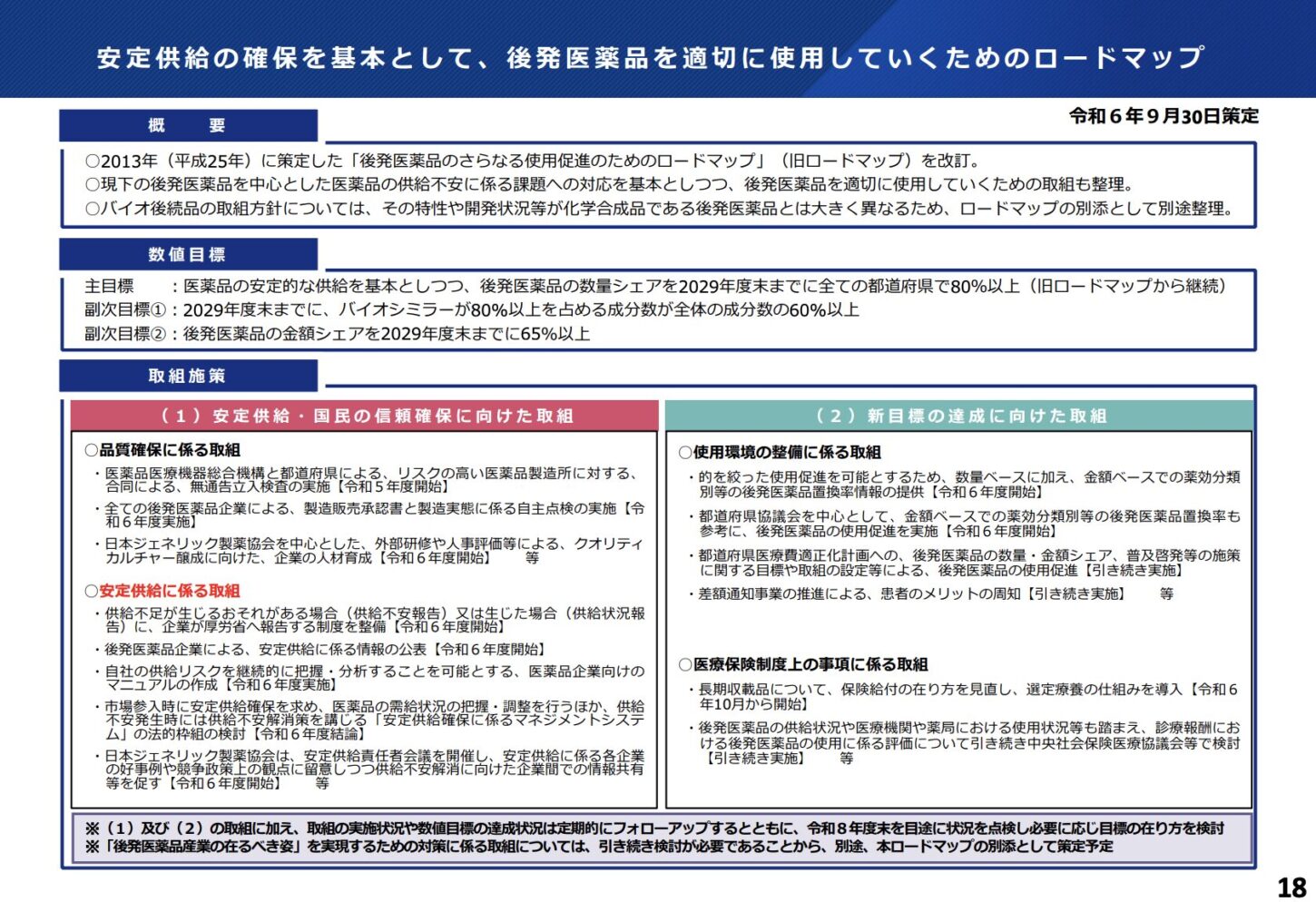

全国平均で90%を超える水準に達しており、もはや「使用促進」ではなく「安定供給と品質確保」が最重要課題となっています。

令和6年度末時点での後発医薬品数量シェアは約90.6%。

すでに政府目標(数量ベースで80%以上)を大幅に上回っており、促進策としての加算の役割は一定の成果を上げました。

一方で、供給不安が慢性化している現状が薬局現場を直撃しています。

医療用医薬品の限定出荷・供給停止品目は、薬局の在庫調整、および「患者への説明や問い合わせ対応」といった代替提案など、業務負担の増加につながっています。

これらを踏まえ、「医薬品の安定供給」を最優先課題と位置づけ、後発医薬品加算による量的評価から、薬局の機能・対応力を評価する質的評価へと軸足を移す流れになっています。

今後は

・医療DX推進体制整備加算(マイナ保険証、電子処方箋への対応)

・地域連携加算(服薬支援、在宅医療など)

・特定薬剤管理指導加算3 ロ(医薬品供給不安による代替薬/選定療養費に対する説明)

など、量的な加算ではなく質的な加算・評価項目が重要視されると考えられます。

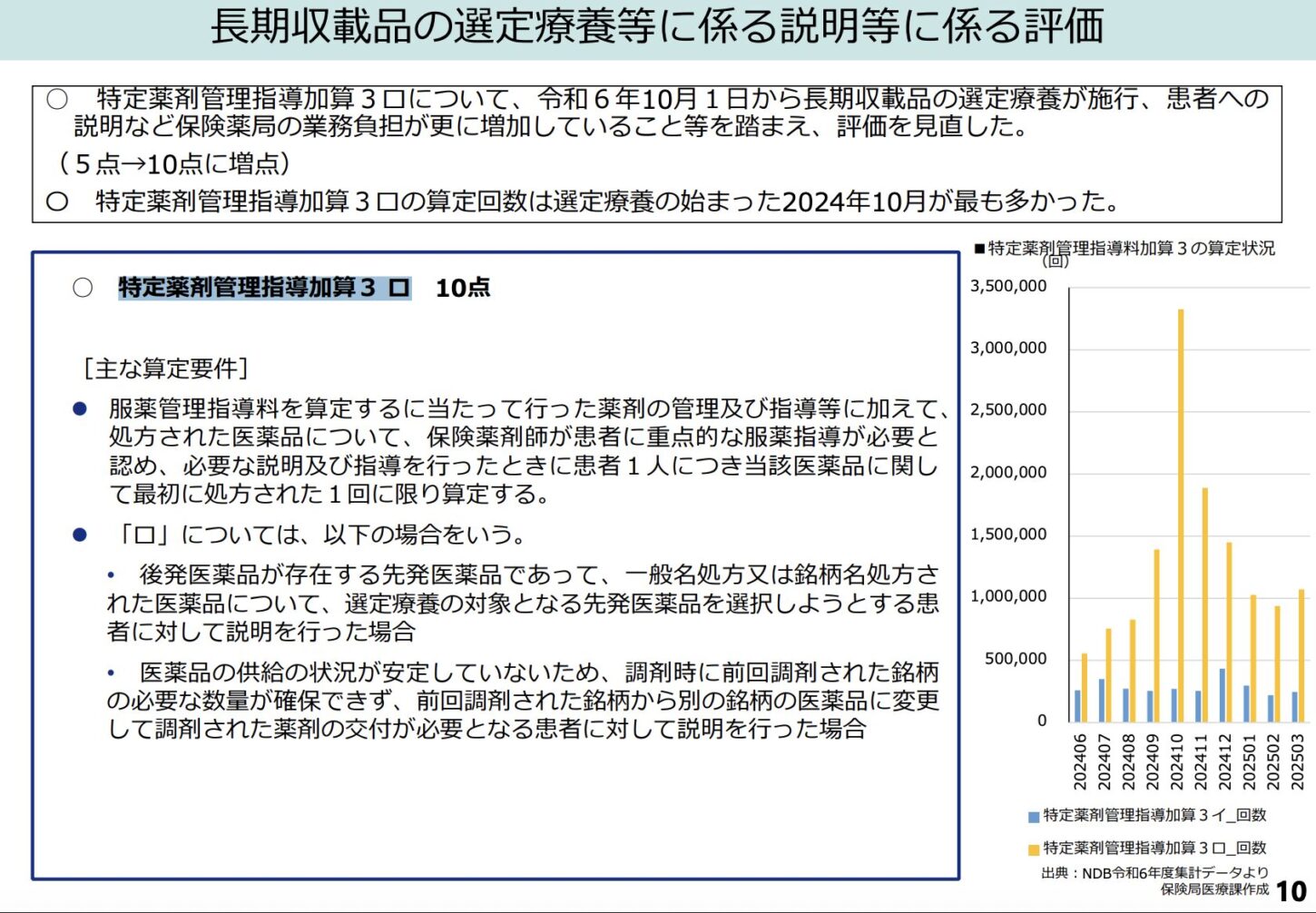

特に、特定薬剤管理指導加算3 ロは、令和6年10月から算定実績が急増しており、薬局が供給不安への説明責任を果たす指標として注目されています。

令和6年10月から長期収載品の選定療養の仕組みの導入もあり、患者説明や薬剤変更対応の業務が増加していることから、今後は「説明の質」そのものが評価の中心になると考えられます。

報酬改定は、時代に合わせて制度を見直す重要なタイミングです。

すでに次回改定に向けた議論が始まっており、「後発医薬品調剤体制加算(後発医薬品加算)」の存続か廃止かー薬局の役割や評価のあり方を左右する大きな転換点となります。

後発医薬品加算は、薬局にとって貴重な収入源のひとつとして機能してきました。

そのため、制度の廃止や見直しは、経営面にも直接的な影響を及ぼす可能性があります。

今後の方向性を的確に見極めるためにも、報酬改定の動向に注視することが不可欠です。

後発医薬品加算の廃止議論は、薬局が「調剤中心」から「地域医療を支える拠点」へと進化するため、新たな一歩です。

制度の変化をチャンスと捉え、医療DXや地域連携を通じて新たな薬局モデルを築くことが、次の時代を生き抜く鍵となるでしょう。

-1-e1690942602364.png?1768978494)