まとめ

2024年10月に導入された「選定療養による長期収載品の患者負担」制度開始から1年が経過しました。 厚生労働省は「選定療養に導入すべき事例等に関する提案・意見募集の結果について」の結果を公表しました。 |

選定療養とは、本来の保険診療の対象外とされる医療行為や薬剤を、患者が追加費用を負担することで利用できる仕組みです。

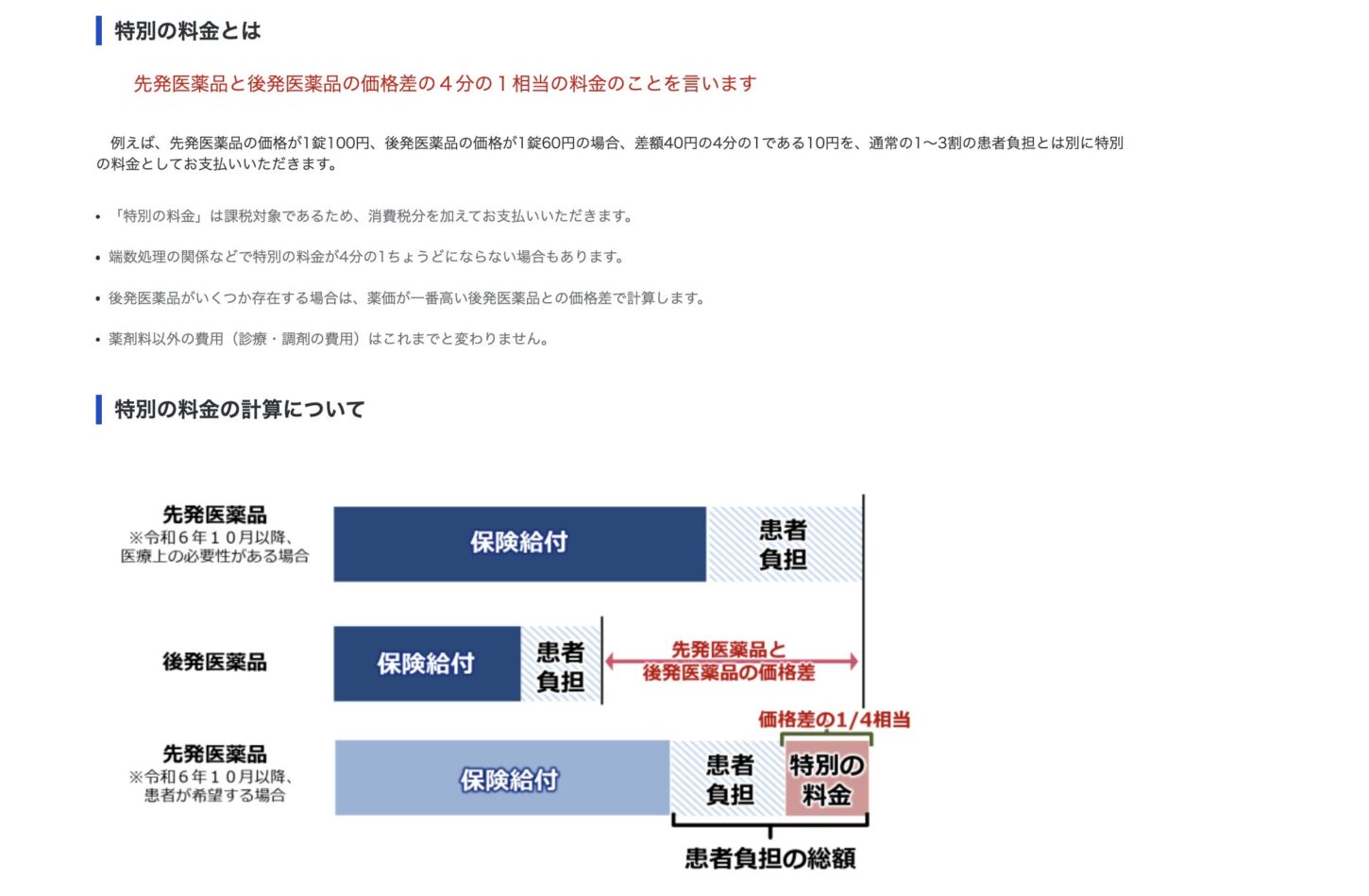

2024年10月から後発品(ジェネリック医薬品)が存在する長期収載品(いわゆる先発医薬品)を選択する場合に適用され、患者が特別の料金を支払う形になりました。

目的は、後発品使用の促進と医療費適正化です。

※参照:厚生労働省 後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について より抜粋

しかし、制度導入後の2025年4月に実施された薬価改定による「薬価逆転」現象、すなわち後発品よりも先発品の薬価が下がる事例が発生し、医療現場では混乱が生じました。

厚生労働省が実施した意見募集では、医療関係者などから幅広い声が寄せられました。

ポジティブな評価

・後発品使用促進につながり、制度の目的は一定の意義がある

・医療費抑制の観点から選定療養の仕組みは妥当

課題・懸念点

・後発品の方が高いケースに患者が混乱し、薬局での説明が長時間化している

・もっと対象を広げるべきだという意見と、混乱を防ぐため縮小すべきだという意見が拮抗

・同じ薬でも医療機関や薬局によって説明の仕方や運用が異なり、患者負担に差が出る

・制度理解が不十分なまま説明を求められるケースが多く、薬剤師・スタッフへの負担が増大

意見募集の中で最も多く指摘されたのは、「制度と現場のギャップ」です。

政策的には医療費削減の効果が期待されますが、実際の薬局では「なぜ先発品の方が安いのか」と患者から質問される場面が増えています。

従来の「後発品=安い」という説明が成り立たず、信頼関係にも影響するとの声が上がっています。

また、制度上は公平であるはずが、現場の説明や患者の理解度によって実際の負担感に差が生まれている点も課題として挙げられています。

意見募集結果を踏まえ、今後以下のような論点を検討していく可能性があります。

・薬価逆転が生じている薬剤の扱いをどうするか

・掲示物や配布資料を活用し、薬局ごとの説明の差を減らす

・患者に制度を正しく理解してもらうための広報活動の強化

・医療DX(マイナ保険証・電子処方箋)との統合的運用による効率化

選定療養制度の導入から1年が経ち、厚生労働省の意見募集結果は制度の意義を認めつつも、現場での混乱と負担を強く指摘する内容となりました。

薬価逆転を背景に、現場における説明の難しさや制度理解の不足は今後も課題として残ります。

薬剤師に求められるのは、最新の政策動向を把握しつつ、患者にわかりやすく制度の背景を伝えることです。

今後の見直し議論では、医療現場の声がより反映されることが期待されます。

-1-e1690942602364.png?1771686455)